合板類やボード類の使用は、家具や建具にいたるまで極力使用せず、また接着材も昔ながらのニカワを使用。

「拭き掃除をしたり、家を繕ったり、庭の草木の手入れをしたり、路地に水を打ったり、友人たちを呼んでお茶を楽しんだりと、暮らすことを趣味にしたい。」と願われての家づくり、土壁による住まうほどに深みをます昔ながらの家づくり(伝統構法)を目指します。

1.地鎮祭、木材伐採見学、基礎工事〜建て前

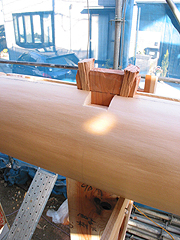

2.建て前〜棟上げ

3.土壁

4.完成にむけて-1

5.完成にむけて-2

6.完成写真

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||